Moeum

Seoul Museum of Art Storage, South Korea, 2019

-

Junghyun Kim

Jiwon Yang has been formulating questions about the relations between ‘drawing’ and ‘writing’ through the media of drawing, while she suggests this in form of holistic space combined with sound and lighting.

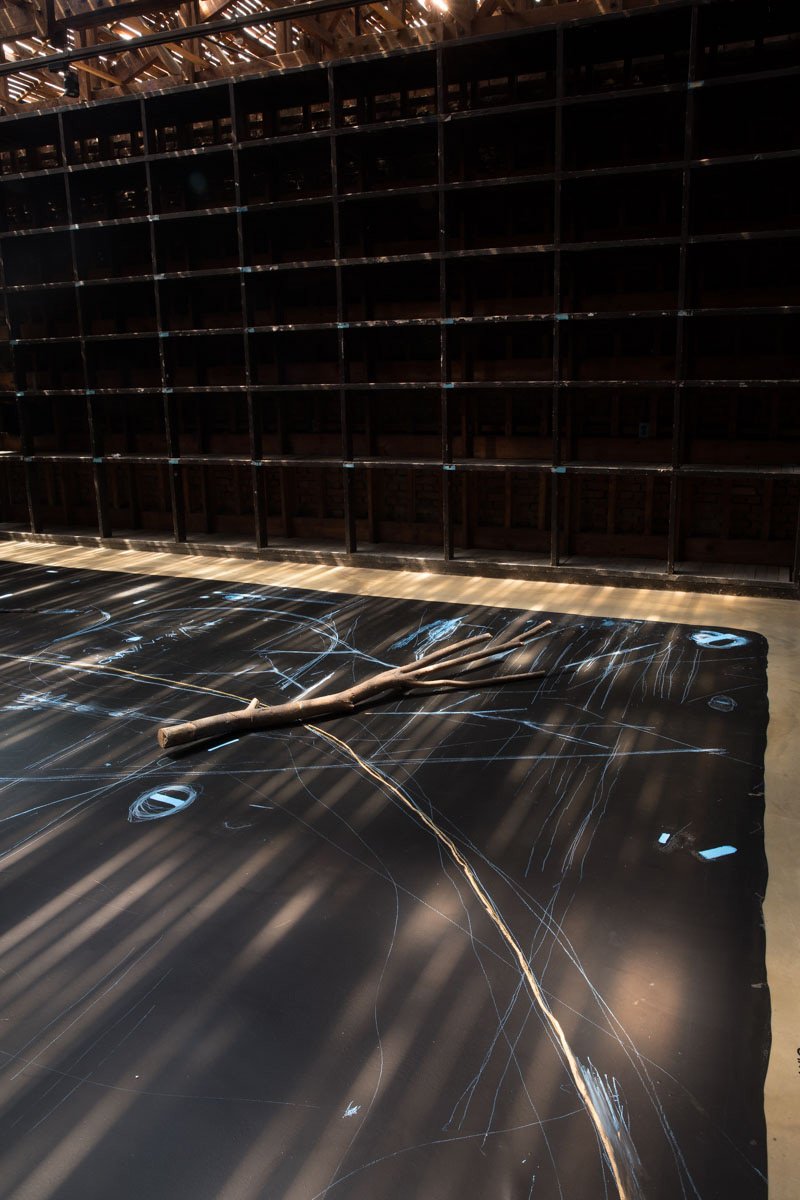

At the exhibition Moeum held at the SeMA Storage in July 2019, Yang installed the drawing-installations and sound works considering the physical particularity of the space where the outside light and sound penetrate through the intricately woven roof rafters. For this purpose, Yang observed the temporality of the space changing from the morning sunbeam to the moonlight, and let the drawing encounter naturally with the space.

The title of the exhibition, ‘Moeum’, Meaning at the same time ‘vowel’ and ‘collection’ in Korean, bespeaks the interest in language that Yang has been continuously pursuing. Vowel is a sound pronounced by the air coming up from the lungs passing through the vibration of the vocal cords without any from the lungs passing through the vibration of the vocal cords without any stricture. Yang converted the vowel, a basic unit of language and sound, into a visual formation through drawing. The drawing embodied in the exhibition space and the ephemeral sound floating in the space, build their relations in the physical structure of the space and reveal the delicate and formless boundary between the plastic elements of drawing and language. As Yang records the sound born from the vibration of the air into a letter, Yang transferred the time-limited exhibition onto the paper and recorded it into this book.

-

김정현

양지원 작가는 드로잉 매체를 통해 ‘그리기’와 ‘쓰기’의 관계에 대한 질문을 생성해왔으며, 이를 사운드, 조명과 결합시킨 총체적인 공간의 형태로 제시한다.

2019년 7월 SeMA창고에서 진행된 《모음》 전시에서는 얼기설기 얽혀있는 지붕의 서까래 틈새로 외부의 빛과 소리가 그대로 전시장 안으로 들어오는 공간의 물리적 특성을 고려하여, 설치 드로잉과 사운드 작업을 배치하였다. 이를 위해 작가는 아침 햇살이 달빛으로 변하는 공간의 시간성을 관찰하며, 드로잉이 공간과 자연스럽게 조우할 수 있도록 하였다.

전시의 제목인 “모음”은 ‘홀소리(vowel)’이자 ‘수집(collection)’의 의미를 내포하는 것으로, 작가가 지속해왔던 언어에 대한 고찰을 보여준다. 홀소리(모음)는 허파에서 올라온 공기가 어떠한 장애 없이 성대의 진동을 통과하며 나는 음으로서, 작가는 언어와 소리의 기본 단위로서의 모음을 드로잉을 통해 시각적 형상으로 환원시킨다.

전시장에 구현된 드로잉과 공간을 유영하는 단발적인 사운드는 전시장의 물리적 구조 안에서 관계를 형성하며, 드로잉의 조형적 요소들과 언어 간의 미묘하고도 무형한 경계를 드러낸다. 공기가 진동하며 내는 소리를 문자로 기록하듯이, 작가는 한시적이었던 전시를 지면(紙面)으로 옮겨와 책으로 담아내고자 했다.

-

#Walked and walked

Walked and walked. Under the shimmering sunlight of August that suffocated with heat, she was frowning, breathless. When the stray thoughts crowd her mind, she comes back to this road covered with evergreen trees and walks to the end of the road. Without any particular destination or reason to hurry up, she accelerates the steps until she gets short of breath. Suddenly, she slows down, looks around, then realizes that she is walking on an unknown street.

‘Where am I?’

She stops, looks back at the path behind her. But she cannot know since when she took the wrong path. Disconcerted, she feels frightened. But she soon notices a piece of branch on the ground, put just like a road sign. Did anyone put it there on purpose for those who got lost, or did the latest storm just happen to cut it off the trunk? She thinks it over for a moment, to decide if she will follow the direction indicated by the stem or not. Suddenly, a puff of wind brushes against her left cheek and reaches her hair.

‘Actually, it doesn't really matter if I follow the sign or not.’

Before she knows, she is back on the road again, the branch is already forgotten. Humming a tune, contemplating the red sunset. Walked and walked.

#Draws lines

Draws lines. When she draws lines, she feels at ease. In her childhood, her mother often pruned the orchid. Where old stems were removed, young new buds sprouted. Watching these new buds seemed to be the only thing that made her mother happy. Cleaning the leaves, watering, pruning the orchid every morning. These repetitive tasks filled most of her mother’s day, yet it sometimes seemed that she was also bored and did it only out of responsibility. Once in a while, we could see an unexpected type of bud coming out of the pruned part. Instead of firm and lustrous leaves, a thorny, inert and withered stem is out. She believed that the bad stalk should be cut off immediately, but her mother left it as it was. Despite the appearance of a mutant, the stem eventually bloomed in flower. Each time she draws a line, the memory of this orchid, placed at the corner of the veranda of her old house that she has already left, comes back to the eyes and at the end of her fingers. The leaves of the orchid that used to float so fragile in the wind, now decisively slice the ray of shining sun. After drawing and erasing lines repeatedly, she is absorbed into the state of absence of thought and focuses on the sensation at her fingertips. The sound of the pencil, moderately worn, scratching the paper is crystalized around her ears. After an eye-blink, she draws a form using a movement from the shoulder to the wrist, the tiptoes put together, and nerves on the edge. After exhaling her long-held breath, she observes the form for a while standing apart, and then extends her hand to grab an eraser. She approaches the paper as if she wanted to erase all, but she drops the eraser. Grabbing a coat in her hand, she turns off the studio light and goes out. Soon, the light comes back in her studio and she holds a pencil, draws lines.

#Makes sound

makes sound. Even though it was in the middle of a park, she was excited to see her mother sitting in the distance and called her out loud, waving her hand. Without answering her, her mother was staring up at the sky. She approached and tapped lightly on her mother’s shoulder. Finally, her mother turned to her and smiled at her.

“The sky is beautiful, as if the whole world was feeling comfortable.”

She looked up, and then closed her eyes. When she opened her eyes again, she saw all the people scattered on the street taking pictures of the sky.

On their way back home, her mother whistled happily, and the wind escaped her through her lips.

Awakened from this dream, she tries to make a sound imitating her mother’s lips. The wind in the dream is completely gone, only the silence dominates the space. Along with the sound of the ticking of the clock, night falls. With eyes closed, she recalls the blue sky of that day, rounds her lips and then tries to make a sound. The fine wrinkles on the skin of the lips are getting visible. Listening carefully to the sound, she inhales deeply and then exhales. The wind that pauses between the rounded lips creates an even clearer tone. One more deep inspiration, eyes still closed, she makes a rounded sound.

*This text is a kind of ‘faction’ in three parts written by curator Junghyun Kim, in order to present the works of Jiwon Yang through the medium which is the ‘book’ (it would be a different way of approaching from the exhibition). The text selects three acts ‘walking, drawing lines, making sound’ as the main images associated with the works of Yang, trying to offer clues with which readers could re-perceive all, using inspiration from their own experiences. ‘She’ who is the protagonist of the text could be Yang, the author-curator, or the reader. This text describes some daily scenes with which anyone could sympathize very easily. It is written so that the reader has an opportunity to appreciate the works of Yang in a visual and tactile way.

-

#걷고 또 걸었다

걷고 또 걸었다. 8월의 뜨겁게 내리쬐는 햇살에 눈살이 찌푸려지고 숨은 턱밑까지 차올랐다.

잡념이 생길 때면 그녀는 상록수가 드리워진 이 길을 찾아와 그 끝이 보일 때까지 발걸음을 내딛는다. 이렇다 할 목적지도 서두를 이유도 없건만, 숨이 가쁘도록 발걸음을 재촉한다. 그러다 문득 그녀는 속도를 늦추고 두리번거리며 자신에게 익숙지 않은 길을 걷고 있음을 감지한다.

‘여긴 어디지?’

그녀는 걸음을 멈추고 뒤를 돌아보지만, 언제부터 길을 잘 못 들었는지 알 수 없다. 당황한 마음에 겁이 났지만, 이내 이정표처럼 바닥에 놓인 나뭇가지가 눈에 들어온다. 누군가 그녀처럼 이 즈음에서 길을 잃을 사람들을 위해 놓은 것인지, 혹은 얼마 전 태풍으로 인해 기둥에서 잘려 나온 것인지 알 수 없었다. 나뭇가지가 지시하는 방향으로 향할지 말지를 판단하기 위해 골똘히 생각하던 차에, 바람 한줄기가 왼쪽 뺨을 스쳐 그녀의 머리칼에 닿는다.

‘이정표를 따를지 말지는 사실 별로 중요치 않아’

어느새 그녀는 나뭇가지를 잊은 채 걷고 있었다. 어느덧 붉게 물든 노을을 바라보며 콧노래를 흥얼거리며. 걷고 또 걸었다.

#2. 선을 긋는다

선을 긋는다. 선을 그으면 그녀는 마음이 편안해진다. 어렸을 적 그녀의 엄마는 곧잘 난초의 가지치기를 하곤 했다. 가지를 자르면 그곳에서는 새순이 올라왔고, 새순을 보는 것이 엄마의 유일한 낙인 것만 같았다.

아침이면 잎을 닦고 물을 주고 가지를 치는 그 반복되는 일이 때로는 엄마의 일상을 채우는 주된 일이었으나, 가끔씩은 지루하고 의무감으로 해나가는 것으로도 보였다. 때때로 난초의 가지를 잘랐을 때, 기존의 잎과는 전혀 다른 변종(變種)이 나타나기도 했다. 매끈하고 윤이 나는 잎들과는 달리 가시 돋치고 새잎이라고 볼 수 없는 마른 줄기가 뻗어 나왔다. 그녀는 그 잎이 당장이라도 잘릴 것이라고 생각했지만, 엄마는 그 잎을 그대로 두었다. 변종으로 보였던 잎은 시간이 지난 후 꽃을 피워냈다.

그녀는 선을 그을 때면 떠나온 옛집의 베란다 한켠에 놓여있던 난초가 눈과 손 끝으로 전해진다. 바람을 따라 한없이 연약하게 살랑이던 난초 잎은 반짝이는 햇살을 날카롭게 자른다. 선을 그리고 지우기를 수차례 반복하다 무념에 빠진 그녀는 다시금 손끝의 감각에 집중한다. 종이 위로 적당히 마모된 연필이 스치며 내는 소리가 그녀의 귀에 맺힌다. 눈을 한 번 깜박인 후, 발끝을 모으고 온 신경을 곤두세워 어깨부터 손목까지의 움직임으로 형태를 그려낸다. 조여있던 숨을 내뱉고 멀찌감치 서서 그 형태를 바라보던 그녀의 손이 지우개로 향한다. 벅벅 지워 나갈 듯 종이로 다가가던 손이 멈칫하더니, 툭 하고 지우개를 놓아버린다. 그녀는 외투만 챙겨 스튜디오 불을 끄고 밖으로 나선다. 이내 스튜디오의 불이 켜지고, 연필을 쥐어 선을 긋는다.

#3. 소리를 내본다.

소리를 내본다. 공원 한복판이었지만, 반가운 마음에 멀찌감치 앉아있는 엄마를 향해 그녀는 힘껏 엄마를 부르며 손을 흔들었다. 엄마는 그녀의 부름에 답하지 않은 채 하늘만 올려다보고 있었다.

그녀가 다가가 어깨를 톡톡하고 건드리니, 엄마는 돌아보며 그녀를 향해 생긋 웃어 보였다.

“하늘이 정말 예뻐, 마치 세상이 모두 편안한 듯이”

하늘을 올려다보고, 눈을 한번 감았다가 뜨니 길거리 위에 점점이 놓인 사람들이 하나같이 하늘에 대고 사진을 찍는다.

집을 향해가던 엄마는 즐거운 듯 휘파람을 불었고, 그 입술에 바람이 묻어 나왔다.

꿈에서 깬 그녀는 기억나는 대로 엄마의 입술 모양을 따라 소리를 내본다. 꿈속에서의 바람은 온데간데없이 적막만이 더 크게 다가왔다. 째깍째깍 시계 소리에 어둠이 내린다. 눈을 감고 그날의 푸른 하늘을 떠올리며 동그랗게 입술을 모으고 소리를 내본다. 입술 사이사이에 자리한 주름들이 보인다. 소리에 귀 기울여 다시금 숨을 깊게 들이쉬고 내뱉는다. 동그랗게 모은 입술 사이로 공기가 지나가며 더욱 선명한 음을 만든다. 다시 깊게 숨을 들이쉬고 눈을 감은 채 동그란 소리를 내본다.

*이 글은 양지원 작가의 작품세계를 ‘책'이라는 매체를 통해 (전시와는 다른 방식으로) 보여주고자, 김정현 큐레이터가 작성한 세 토막의 짧은 팩션(faction) 성격의 글이다. 작가의 작품을 통해 연상되는 주요 이미지를 세 개의 행위(걷다, 선을 긋다, 소리를 내보다)로 상정하고, 이를 독자의 경험으로부터 다시금 감각할 수 있는 단서를 제공하고자 하였다. 글 속의 주인공인 ‘그녀'는 양지원 작가일 수도, 글을 작성한 큐레이터일 수도 혹은 독자일 수도 있다. 이 글은 누구나 쉽게 공감할 수 있는 일상적 장면을 그리며, 시각적 촉각적으로 작가의 작품을 감상해보는 기회를 마련하고자 한다.

-

Participating Artist

Jiwon Yang

Text

Kim Junghyun

Translation

Yujin Lee, Studio Alma

Design

Green Ray

Photo

Jangwhal Lim

Publisher

Seoul Museum of Art

Publishing Date

October, 2019

Hosted and Supported by

Seoul Museum of Art

Ⓒ2019 Seoul Museum of Art and the Artist All Rights Reserved.